《摩奴法典》(Manusmriti)被普遍视作最重要也是最具权威性的印度教法典籍,其成书时间可追溯到至少一千年前耶稣尚未诞生之时。该法典“认可并维护了种姓制度,将其作为社会秩序和规则的基础。

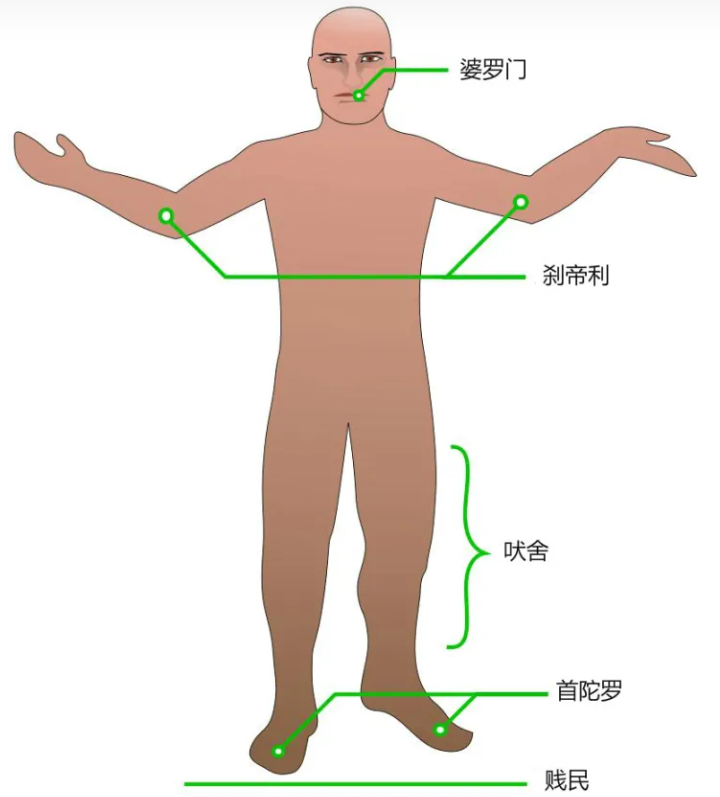

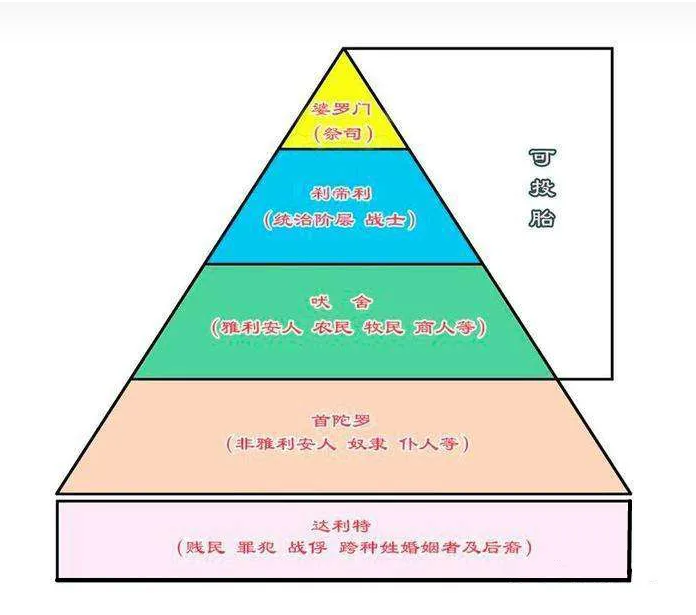

种姓制度将印度教徒分为四大等级——婆罗门(Brahmins)、刹帝利(Kshatriyas)、吠舍(Vaishyas)和首陀罗(Shudras)。许多人认为,种姓出自印度教的创造之神梵天(Brahma)。最高等的种姓是婆罗门,源于梵天的头,这一种姓大多是教师和知识分子。第二等级是刹帝利,可能起源于梵天的双臂,多为武士和国家统治者。第三等级是吠舍,来自梵天的大腿,多由商人组成。最低等的种姓是首陀罗,来自梵天的足部,这一种姓的人从事各种卑贱的工作。四大种姓又根据人们从事的具体职业,细分为3000个种姓和25000个亚种姓。在种姓制度之外还有“贱民”,又称达利特(Dalits)或“不可触碰者。

婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。

它是古代世界最典型、最森严的等级制度,并且种姓制度下的各等级世代相袭。

四个等级在地位、权利、职业、义务等方面有严格的规定:

第一等级婆罗门主要是僧侣贵族,拥有解释宗教经典和祭神的特权以及享受奉献的权利,主教育,受众刹帝利,负责垄断文化教育和报道农时季节以及宗教话语解释权;

第二等级刹帝利是军事贵族和行政贵族,婆罗门思想的受众,他们拥有征收各种赋税特权,主政军,负责守护婆罗门阶层生生世世;

第三等级吠舍是普通雅利安人,政治上没有特权,必须以布施和纳税的形式来供养前两个等级,主商业;

第四等级首陀罗绝大多数是被征服的土著居民,属于非雅利安人,由伺候用餐、做饭的高级佣人和工匠组成,是人口最多的种姓。被认为低贱的职业。在种姓制度中,来自不同种姓的父母双方所生下的后代被称为杂种姓。

当然,还有第五等级贱民,他们多从事最低贱的职业。贱民在印度不算人民,不入四大种姓之列。种姓世袭,不易更改。社会地位高低、经济状况好坏,大多与种姓有关。因为阶级过大就会变成种姓,一但种姓完成,低阶层上升基本不可能。

1947年印度脱离殖民体系独立后,种姓制度的法律地位正式被废除,各种种姓分类与歧视被视为非法,然而在实际社会运作与生活上,其仍扮演相当重要的角色。

公元前2000多年,雅利安人(意为“出身高贵的人”)部落从中亚侵入印度,与肤色较黑、鼻子扁平的土著人达罗毗荼人进行了战斗。雅利安人擅长骑兵战术,他们身披甲胄,骑着战马,连连进攻当地居民,最终战胜了达罗毗荼人。雅利安人的入侵使印度河流域原有的城市文化消失,印度历史进入“吠陀时代”。

但是雅利安人在与土著达罗毗荼人的接触过程中,大概率被土著人传染过印度的本土病毒,这些病毒对于长期存在的土著人影响不大,但是对于之前没有接触过的雅利安人却杀伤力很强,于是雅利安人便把土著人定义为“不可接触的贱民”,并制定一套规则来限定土著人与雅利安人的接触,比如雅利安人不吃贱民的食物,不触碰贱民接触过的物品,甚至连贱民的脚印也不能踩到,当然贱民更不能主动接触雅利安人,甚至连影子也不能落到雅利安人身上,就连雅利安人内部也建立了森严的等级制度,这就是种姓制度的由来。

印度的种姓制度衍生出来一个臭名昭著的社会现象----“索奁焚妻”

种姓制度的婚姻习俗中,男性的结婚对象是同种姓和低种姓女性,女性的结婚对象高种姓及同种姓的男性。低种姓女性可通过嫁给高种姓男性,改变自身的社会地位,高种姓女性的适婚对象则受至限制。为此,女方家庭不得不为此付出昂贵的嫁妆。女方嫁妆的价值平均占到了新婚夫妻婚前财产的68%,约是女方家庭的六年年收入。婚后,男方仍可向女方家庭索要嫁妆,持续数年之久。于是高种姓男子常以烧死媳妇或妻子并伪装成自焚或厨房意外来重新娶妻,索取更多的嫁妆。

雅利安人的特点是身材高挑,皮肤白皙,基本是白种人血统,也是高种姓人群。印度地处热带,国土位于北纬10~30°之间,太阳辐射强烈。所以印度本土的原住民达罗毗荼人,皮肤黝黑,身材矮小,介于黑种人和黄种人之间,属于低种姓人群。

印度现任总理----莫迪,从他的长相来看,也能判断出他应该是低种姓,即使他贵为总理。

当然随着社会的发展,印度法律的不断健全,电影电视的长期艺术抵抗,种族制度也在风水飘摇中逐步改善,在这里“小阿”问大家一个问题,如果中国人移民到了印度,属于哪个阶层的人群呢?